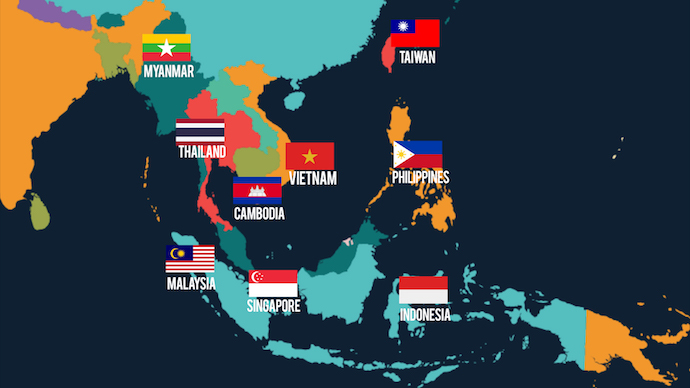

Krisis Etnis Asia Tenggara di Era Modern – Asia Tenggara adalah salah satu daerah yang paling beragam secara etnis di dunia. Pandangan sekilas pada demografiknya akan menunjukkan bahwa negara-negara ini memang mungkin kurang didefinisikan oleh hambatan teritorial abad ke-20 yang ditentukan, dan lebih banyak lagi oleh banyaknya bahasa dan budaya etnis yang tinggal di dalamnya.

Keanekaragaman Ethnic In Modern Era

Dalam sebuah penelitian, “Etno-nasionalisme di Asia Tenggara”, meneliti hubungan antara homogenitas etnis dan tipe rezim. Studi ini terinspirasi oleh pengamatan bahwa, sementara banyak yang telah mengutip negara-negara Asia Tenggara memiliki kebijakan etnis eksklusif, lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memahami pengecualian etnis sebagai tren regional dan apa artinya bagi praktik politik. https://beachclean.net/

Untuk menyelidiki masalah ini, maka diperiksa homogenitas etnis masing-masing negara di wilayah tersebut berdasarkan jenis rezim dan membandingkannya dengan kasus kekerasan dan pengucilan terhadap etnis minoritas. Untuk homogenitas etnis, menggunakan statistik populasi dari World Factbook dari Central Intelligence Agency (CIA), dan untuk tipe rezim, menggunakan Proyek Polity IV, atau skor P4 yang mengindeks perubahan rezim di semua negara independen dengan total populasi lebih besar dari 500.000. Skor P4 menangkap spektrum otoritas rezim ini dalam skala 21 poin mulai dari -10 (monarki turun-temurun) hingga +10 (demokrasi terkonsolidasi).

Inilah yang ditemukan:

- Semakin tinggi homogenitas etnis suatu negara, semakin rendah tingkat toleransi minoritas dan keterbukaan terhadap perubahan kebijakan. Kecenderungan pemerintah untuk mengajukan banding ke denominator umum terbesar dari populasinya untuk legitimasi. Misalnya, pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan Bumiputera, yang memprioritaskan sumber daya dan manfaat etnis Melayu seperti pendaftaran di universitas daripada minoritas seperti Cina.

- Konsekuensinya, jika negara dapat fokus pada upaya menarik populasi yang homogen, ia dapat mengabaikan atau mendiskriminasi minoritas dengan sedikit dampak. Contoh paling jelas dari hal ini adalah model CMIO Singapura yang memprioritaskan mayoritas Cina dalam pembuatan kebijakan dan kesejahteraan terhadap minoritas lain, yaitu Melayu, India, dan “lainnya”.

- Yang lebih mengungkap adalah implikasi komposisi etnis dengan tipe rezim. Negara-negara seperti Thailand, Myanmar, dan Laos, yang memiliki sejarah panjang pemerintahan otokratis dan anokratis, memiliki tingkat homogenitas populasi yang signifikan. Mereka diketahui terlibat dalam kebijakan yang secara eksplisit keras dan eksklusif terhadap minoritas mereka. Ini terbukti di Myanmar, yang telah mengusir sekitar 700.000 anggota minoritas Rohingya sejak 2015.

- Sebaliknya, negara-negara yang kurang homogen seperti Indonesia, Filipina dan Singapura menggunakan lebih banyak pengecualian institusional daripada kekerasan fisik. Pengucilan institusional seringkali mengambil bentuk perampasan hak-hak hukum dan alokasi kesejahteraan yang lebih kecil.

Ketika ada kasus-kasus kekerasan yang menimpa kelompok-kelompok minoritas oleh aktor-aktor non-negara, jelas terlihat bahwa negara kurang melindungi mereka. Di Indonesia, sekte minoritas Ahmadiyah Islam telah menjadi sasaran penggerebekan oleh Muslim konservatif pada tahun 2011. Tidak ada perbaikan keadilan yang diberikan kepada korban minoritas, dan anggapan tidak bertindak (atau paling buruk, dukungan diam-diam) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak menginspirasi kepercayaan.

Bangkitnya Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seorang Tionghoa-Indonesia yang dikenal sebagai “Ahok”, juga menjadi titik pahit bagi Muslim Indonesia yang konservatif, membuat mereka melakukan taktik intimidasi terhadap penduduk Tionghoa Indonesia dalam pengulangan anti-1998 yang mengerikan yang anti-Indonesia. Kerusuhan Cina.

Pertama, kebijakan etnik tersebut memiliki implikasi pada migrasi dan pertukaran tenaga kerja antara negara-negara anggota. Ini khususnya dapat diamati di negara-negara Indocina, karena beberapa kelompok etnis adalah minoritas di negara tetangga mereka. Misalnya, kelompok etnis Vietnam di Vietnam adalah minoritas di Kamboja. Secara lebih luas, ini mungkin juga memiliki implikasi pada migrasi dramatis kelas menengah dan wisatawan Tiongkok ke Asia Tenggara. Mungkinkah ini memicu kebijakan etnis yang serupa dan akhirnya konflik internasional?

Kedua, tipe rezim dapat bertindak sebagai variabel penengah dari perlakuan negara terhadap minoritas. Meskipun negara-negara otokratis dapat menggunakan kekerasan terhadap minoritas secara lebih terbuka, negara-negara demokratis, bahkan yang cacat, mungkin memiliki norma dan mekanisme melawan penyebaran kekerasan terhadap minoritas. Selain itu, mungkin saja komposisi etnis suatu negara dapat memiliki pengaruh dengan demokratisasi negara dan komitmennya terhadap multikulturalisme.

Karena itu akan tampak jelas untuk menyelidiki struktur konflik di negara-negara ini lebih dekat. Seperti yang telah kita lihat, konflik budaya di Asia Tenggara terutama berpusat pada masalah historisitas, diikuti oleh masalah agama dan agama / linguistik murni. Dari sekian banyak konflik individual yang pernah atau sekarang kita temui di negara-negara yang bersangkutan, kita akan melakukannya karena itu pilihlah konflik-konflik saat ini yang dapat menjelaskan mekanisme pemrosesan budaya dari konflik-konflik politik. Di sini, khususnya konflik agama / bahasa Pattani di Thailand Selatan, konflik Aceh terkait sejarah di Indonesia dan keseluruhan konflik berbeda terkait sejarah meninggal di Myanmar yang sebaliknya biasanya dimasukkan di bawah label “konflik yang berkaitan dengan etnis minoritas “.

Semua ini memperjelas satu hal: Asia dan Asia Tenggara khususnya memiliki potensi besar

konflik internal dan antar negara atas budaya dan identitas. Tetapi negara-negara di kawasan itu juga memiliki potensi luar biasa untuk memastikan koeksistensi damai abadi dari banyak umat beragama,

linguistik dan kelompok budaya yang berbeda lainnya. Dengan demikian, sifat konflik di Asia dan khususnya di Asia Tenggara hampir tidak berfungsi untuk membuktikan teori Huntington yang terkenal tentang “benturan peradaban “(1993). Perjuangan antara beragam budaya bukanlah kekuatan pendorong di belakang ketegangan internasional di Asia Tenggara. Analisis telah menunjukkan bahwa garis konflik yang relevan secara politik dalam banyak masyarakat Asia dan Asia Tenggara tidak berjalan terutama berdasarkan agama tetapi juga garis pemisah budaya lainnya. Tingkat keparahan beberapa konflik dan paralelisme agama, Bahasa dan historisitas cenderung menyamarkan fakta bahwa masalah-masalah konflik yang relevan bukanlah masalah agama tetapi sering bersifat terkait sejarah atau bahasa agama (“etnis”).

Lebih lanjut, penelitian yang didasarkan pada sejumlah besar kasus yang meneliti konflik etnis dan budaya baik di Asia maupun di seluruh dunia menunjukkan bahwa selain variabel budaya, faktor lain dari politik (jenis rezim), ekonomi (“kutukan sumber daya”) dan sifat demografis (“Bulge Pemuda”)

memiliki dampak yang sama terhadap kemungkinan konflik. Akibatnya, struktur budaya penting untuk menyelesaikan konflik; Namun, mereka tidak menentukan perkembangan hubungan antar budaya. Keragaman budaya di wilayah tersebut dan masyarakat menawarkan tantangan dan peluang untuk strategi penyelesaian konflik damai berdasarkan pemahaman dan dialog. Penanganan ketegangan budaya tanpa kekerasan di Singapura dan Malaysia dan fakta bahwa budaya di tingkat antarnegara bagian di Asia Tenggara hampir tidak memiliki relevansi untuk konflik, tetapi dalam ASEAN bentuk penciptaan identitas bersama dapat dikenali (Schuck, 2008), mengklarifikasi bahwa keragaman budaya dan konflik di dalam negara dan wilayah negara di Asia tidak perlu mengambil bentuk kekerasan.